浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建乡村振兴协同中心

2025年10月8日下午,浙江大学新农村发展研究院与浙江省新时代乡村研究院在紫金港校区举行战略合作签约仪式,正式签署《战略合作框架协议》。双方以服务国家乡村振兴战略和浙江省共同富裕示范区建设为目标,整合高校科研优势与地方政策资源,构建“政产学研用”一体化协同创新体系。此次合作标志着高校深度参与乡村振兴从单一项目向系统性变革的跨越,将为全国校地协同实践树立标杆。

浙江大学新农村发展研究院院长喻景权院士、党委书记兼副站长王建军、浙江省新时代乡村研究院院长莫问剑、副理事长兼首席专家严力蛟、执行理事长单位天尚集团董事长鲍力等代表参加。浙江省农业农村厅二级巡视员邵晨曲、省政府办公厅原纪检组组长马万里、省农业农村厅原副巡视员陆元林、省人大监察与司法委员会原副主任戴震华等老骥乡村振兴服务团作为特邀嘉宾见证签约仪式。

千万工程引领 全面推进乡村振兴

在签约仪式上,浙江省农业农村厅二级巡视员邵晨曲深度解读浙江省乡村振兴“千万工程”发展历程。他指出,乡村振兴是一项系统性工程,既需要科技创新的驱动,也需要政策实践的支撑;既需要高校智库的理论研究,也需要基层一线的探索实践。在“千村组团”、“万村共富”的新阶段,浙江大学新农村发展研究院作为国内顶尖的农业研究机构,拥有强大的技术攻关能力和成熟的“1+1+N”推广模式;而浙江省新时代乡村研究院则深耕政策研究、资源整合与实践推广,在政府衔接、模式落地等方面积累了丰富经验。两院的签约,正是两大平台优势互补、强强联合的战略选择——以“政产学研用”一体化为纽带,共同打造乡村振兴的“浙大样板”和共同富裕的“浙江路径”。

喻景权院士指出,千万工程、共富示范区的打造是两院合作的重要背景,因此两院合作需强强联合,把握战略,抓好时代意义——聚焦共同富裕,探索乡村运营的浙江模式,联合开展政策设计和实践探索;聚焦科技创新,将浙大1+1+N的农技推广模式发展壮大,切实成为农民增收的金钥匙;聚焦年轻群体,共同谱写新农村建设。

构建“三链融合”协同创新框架

据介绍,双方合作将聚焦资源协同共享与重点领域突破,通过新机制推动创新链、产业链与治理链深度融合:

1、资源协同:打通技术与政策的“最后一公里”

专家资源共享:浙大的农技专家库与浙江省新时代乡村研究院的政策研究专家将实现双向流动,通过“人才共聘”打破壁垒。

示范基地共建:整合浙大的试验站、数字农业系统与浙江省新时代乡村研究院的政府合作网络,打造可复制、可推广的区域样板。

成果联合发布:共同编制《乡村振兴发展年度报告》《乡村运营白皮书》,为政策制定提供数据支撑。

2、项目牵引:以实干书写乡村振兴答卷

技术落地攻坚:大力推动农业技术落地,例如智能农机推广、生态种养模式等。

人才培育创新:共建“乡村CEO学院”,依托浙大现有的培育模型,培养一批懂技术、善经营的乡村带头人。

课题联合攻关:重点推进乡村运营体系标准化、文旅共富体建设等五大课题,力争形成省级以上重大成果。

3、机制创新:构建可持续发展的合作生态

成立领导小组:每半年召开联席会议,确保合作高效推进。

创新合作机制:探索市场化运作模式,推动技术成果转化与政策服务的良性循环。

共享知识产权:技术成果以浙大为主导,政策成果以我院为主导,交叉领域协商分配,充分激发创新活力。

从“试点探索”到“全域联动”

签约仪式上,双方明确首期推进计划:90日内激活“乡村振兴协同创新中心”作为统一平台,120日内启动“乡村CEO学院”首期培训班,并联合申报五项以上省级重点课题。此次合作将加速农业科技成果转化,为共同富裕示范区建设提供“浙大方案”。

浙江大学新农村发展研究院党委书记王建军指出,今天的签约,不仅是两家单位的握手,更是政产学研力量的汇聚。乡村振兴没有现成的经验可循,唯有以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,才能趟出一条新路。未来,浙大新农院将持续深化与更多智库的战略联动,让更多青年学子在乡村振兴一线践行“把论文写在祖国大地上”的使命担当。高校智慧与乡村需求的深度对接,也必将为农业农村现代化注入强劲动能。

出席本次签约仪式的还有:

浙江大学新农村发展研究院:

党委副书记兼副院长、副站长、中心副主任师恺,党委副书记、纪委书记兼副院长张士良,副院长兼中心副主任李肖梁,副院长兼中心副主任李铁林,教学科研服务办公室副主任张丽萍。

浙江省新时代乡村研究院:

副院长梁辉,监事方佳,办公室主任沈梦芸,办公室政策部主任王蓉悦,办公室媒体部主任方铃。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签:

-

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农村发展研究院与浙江省新时代乡村研

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农村发展研究院与浙江省新时代乡村研 -

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天全国大赛总决赛的战术布置他听懂

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天全国大赛总决赛的战术布置他听懂 -

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入 -

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临前所未有的多重压力——既要应对

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临前所未有的多重压力——既要应对 -

一加官宣第三代东方屏 10 月 14 日亮相,「性能Ultra」一加 15 将首发搭载 10 月 11 日,一加宣布将与京东方联合推出「第三代东方屏」。作

一加官宣第三代东方屏 10 月 14 日亮相,「性能Ultra」一加 15 将首发搭载 10 月 11 日,一加宣布将与京东方联合推出「第三代东方屏」。作 -

出行市场再添新秀!麦卡03出行版应运上市! 伴随新能源出行市场的蓬勃发展,运营车辆需求正朝着场景化、专业化方

出行市场再添新秀!麦卡03出行版应运上市! 伴随新能源出行市场的蓬勃发展,运营车辆需求正朝着场景化、专业化方

-

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农村发展研究院与浙江省新时代乡村研

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农村发展研究院与浙江省新时代乡村研 -

工信部等七部门:加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行... 南方财经10月11日电,据工信部,工信部等七部门关于印发《深入推动服务

工信部等七部门:加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行... 南方财经10月11日电,据工信部,工信部等七部门关于印发《深入推动服务 -

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天全国大赛总决赛的战术布置他听懂

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天全国大赛总决赛的战术布置他听懂 -

国庆中秋假期 全国铁路发送旅客2.13亿人次 记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉,9月29日至1

国庆中秋假期 全国铁路发送旅客2.13亿人次 记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉,9月29日至1 -

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入 -

每日热点:故宫博物院100周年|这群故宫“职工”里,100岁只能算小孩儿 10月10日是故宫建院100周年,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展

每日热点:故宫博物院100周年|这群故宫“职工”里,100岁只能算小孩儿 10月10日是故宫建院100周年,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展 -

焦点热文:襄阳市襄城区翠韵阁珠宝店(个体工商户)成立 注册资本5万人民币 天眼查App显示,近日,襄阳市襄城区翠韵阁珠宝店(个体工商户)成立,

焦点热文:襄阳市襄城区翠韵阁珠宝店(个体工商户)成立 注册资本5万人民币 天眼查App显示,近日,襄阳市襄城区翠韵阁珠宝店(个体工商户)成立, -

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临前所未有的多重压力——既要应对

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临前所未有的多重压力——既要应对 -

预告!达美乐比萨将于美东时间10月14日盘前披露财报 根据同花顺(300033)iFind数据,达美乐比萨将于美东时间10月14日盘前

预告!达美乐比萨将于美东时间10月14日盘前披露财报 根据同花顺(300033)iFind数据,达美乐比萨将于美东时间10月14日盘前 -

每日看点!2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情 2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情

每日看点!2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情 2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情 -

河南味嚼食品有限公司成立 注册资本100万人民币_焦点关注 天眼查App显示,近日,河南味嚼食品有限公司成立,法定代表人为朱利涛

河南味嚼食品有限公司成立 注册资本100万人民币_焦点关注 天眼查App显示,近日,河南味嚼食品有限公司成立,法定代表人为朱利涛 -

三亚:椰风海韵醉游人 当前热门 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,洁白的沙滩与摇曳的椰林,共同营造出

三亚:椰风海韵醉游人 当前热门 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,洁白的沙滩与摇曳的椰林,共同营造出 -

消息人士:娃哈哈集团任命许思敏为总经理,董事长职务空缺 消息人士:娃哈哈集团任命许思敏为总经理,董事长职务空缺

消息人士:娃哈哈集团任命许思敏为总经理,董事长职务空缺 消息人士:娃哈哈集团任命许思敏为总经理,董事长职务空缺 -

石家庄市裕华区:环卫工人雨中坚守 保障道路洁净畅通 河北新闻网讯(马丽霞)连日来,石家庄市出现持续性降雨天气,裕华区环

石家庄市裕华区:环卫工人雨中坚守 保障道路洁净畅通 河北新闻网讯(马丽霞)连日来,石家庄市出现持续性降雨天气,裕华区环 -

一加官宣第三代东方屏 10 月 14 日亮相,「性能Ultra」一加 15 将首发搭载 10 月 11 日,一加宣布将与京东方联合推出「第三代东方屏」。作

一加官宣第三代东方屏 10 月 14 日亮相,「性能Ultra」一加 15 将首发搭载 10 月 11 日,一加宣布将与京东方联合推出「第三代东方屏」。作 -

“十四五”期间 全国累计改造城镇老旧小区24万多个-每日速读 今天(10月11日)上午10时,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系

“十四五”期间 全国累计改造城镇老旧小区24万多个-每日速读 今天(10月11日)上午10时,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系 -

李波出任京东消费金融董事长 中国网财经10月11日讯国家金融监督管理总局天津监管局10日发布的批复显

李波出任京东消费金融董事长 中国网财经10月11日讯国家金融监督管理总局天津监管局10日发布的批复显 -

温州同庆工艺品有限公司成立 注册资本10万人民币 天眼查App显示,近日,温州同庆工艺品有限公司成立,法定代表人为陈晓

温州同庆工艺品有限公司成立 注册资本10万人民币 天眼查App显示,近日,温州同庆工艺品有限公司成立,法定代表人为陈晓 -

淮安蒲菜、岔河大米入选国家地理标志产品名单 快讯 淮安蒲菜、岔河大米入选国家地理标志产品名单

淮安蒲菜、岔河大米入选国家地理标志产品名单 快讯 淮安蒲菜、岔河大米入选国家地理标志产品名单 -

老场景“变身”假期潮玩新地标 国庆中秋长假期间,由沈阳的老厂房、老仓库改造的文创园和游乐场人头攒

老场景“变身”假期潮玩新地标 国庆中秋长假期间,由沈阳的老厂房、老仓库改造的文创园和游乐场人头攒 -

第四届“三亚民宿”特色主题民宿评选启动 三亚新闻网10月11日消息(三亚传媒融媒体记者李少云)近日,第四届“三

第四届“三亚民宿”特色主题民宿评选启动 三亚新闻网10月11日消息(三亚传媒融媒体记者李少云)近日,第四届“三 -

每日视点!北约下周军演 将模拟可能动用核武器场景 【北约下周军演将模拟可能动用核武器场景】北大西洋公约组织10日宣布,

每日视点!北约下周军演 将模拟可能动用核武器场景 【北约下周军演将模拟可能动用核武器场景】北大西洋公约组织10日宣布, -

出行市场再添新秀!麦卡03出行版应运上市! 伴随新能源出行市场的蓬勃发展,运营车辆需求正朝着场景化、专业化方

出行市场再添新秀!麦卡03出行版应运上市! 伴随新能源出行市场的蓬勃发展,运营车辆需求正朝着场景化、专业化方 -

朱辰杰谈争冠:剩下几场,我们最重要的还是先把自己做好 热门看点 朱辰杰谈争冠:剩下几场,我们最重要的还是先把自己做好,谈争冠,朱辰杰

朱辰杰谈争冠:剩下几场,我们最重要的还是先把自己做好 热门看点 朱辰杰谈争冠:剩下几场,我们最重要的还是先把自己做好,谈争冠,朱辰杰 -

城市用电,长途用油,昆仑iHD 201km版把省钱省心玩明白了! 选择混动车型的消费者,无非是想图个“续航无忧”+“省油省钱”。但

城市用电,长途用油,昆仑iHD 201km版把省钱省心玩明白了! 选择混动车型的消费者,无非是想图个“续航无忧”+“省油省钱”。但 -

券商股走强背后的三重驱动力 西部证券研报分析认为,证券行业景气上行的趋势未改,是年内市场中不可

券商股走强背后的三重驱动力 西部证券研报分析认为,证券行业景气上行的趋势未改,是年内市场中不可 -

中泰一家亲——2025“风韵南粤”寻根夏令营(广东汕头营)在汕开营 焦点快看 本报讯10月10日上午,由中国侨联主办、省侨联和市侨联共同承办的中泰一

中泰一家亲——2025“风韵南粤”寻根夏令营(广东汕头营)在汕开营 焦点快看 本报讯10月10日上午,由中国侨联主办、省侨联和市侨联共同承办的中泰一 -

每日快报!13中13后10中9:广东17岁锋线天赋溢出 两年内长高8厘米朱总慧眼 13中13后10中9:广东17岁锋线天赋溢出两年内长高8厘米朱总慧眼,朱芳雨,

每日快报!13中13后10中9:广东17岁锋线天赋溢出 两年内长高8厘米朱总慧眼 13中13后10中9:广东17岁锋线天赋溢出两年内长高8厘米朱总慧眼,朱芳雨, -

三亚天涯区2025年推广优质稻及机械化生产项目效益凸显 降低生产成本 提高种植收... “轰隆隆……”天涯区妙林村的稻田里热闹非凡,一台台收割机在金黄的稻

三亚天涯区2025年推广优质稻及机械化生产项目效益凸显 降低生产成本 提高种植收... “轰隆隆……”天涯区妙林村的稻田里热闹非凡,一台台收割机在金黄的稻 -

隔夜外盘:美股三大指数全线下跌 纳指跌超3% 人民财讯10月11日电,美股三大指数10月10日收盘全线下跌,截至收盘,道

隔夜外盘:美股三大指数全线下跌 纳指跌超3% 人民财讯10月11日电,美股三大指数10月10日收盘全线下跌,截至收盘,道 -

【新视野】个人养老金赛道竞逐加剧 中国银行以“全景生态”谋篇布局 随着我国老龄化进程加快,个人养老金制度作为第三支柱的重要组成部分,

【新视野】个人养老金赛道竞逐加剧 中国银行以“全景生态”谋篇布局 随着我国老龄化进程加快,个人养老金制度作为第三支柱的重要组成部分, -

关注:公募基金规模再创历史新高 中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示,截至8月末,我国境内公募

关注:公募基金规模再创历史新高 中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示,截至8月末,我国境内公募 -

四川九洲:控股子公司拟5001万元参与设立低空经济股权投资基金 四川九洲公告称,其控股子公司九洲空管拟与控股股东四川九洲投资控股集

四川九洲:控股子公司拟5001万元参与设立低空经济股权投资基金 四川九洲公告称,其控股子公司九洲空管拟与控股股东四川九洲投资控股集 -

焦点热门:宗馥莉已辞职 今天(10月10日)晚间,有消息称宗馥莉已于9月12日向娃哈哈集团有限公

焦点热门:宗馥莉已辞职 今天(10月10日)晚间,有消息称宗馥莉已于9月12日向娃哈哈集团有限公 -

东华能源(002221):股东部分股份质押 动态 原标题:东华能源:关于股东部分股份质押的公告证券代码:002221证券简称

东华能源(002221):股东部分股份质押 动态 原标题:东华能源:关于股东部分股份质押的公告证券代码:002221证券简称 -

热消息:文脉华章|经纬线·在木府,寻找文化的颜色 点击图片查看视频如果中华文化有颜色,那一定是斑斓的。今天,我们走进

热消息:文脉华章|经纬线·在木府,寻找文化的颜色 点击图片查看视频如果中华文化有颜色,那一定是斑斓的。今天,我们走进 -

北京山谷:自然康养新选择,开启宜居享老生活 随着都市生活节奏不断加快,越来越多的北京市民开始寻求理想的第二

北京山谷:自然康养新选择,开启宜居享老生活 随着都市生活节奏不断加快,越来越多的北京市民开始寻求理想的第二 -

赛力斯凤凰智创取得电池峰值功率的修正方法相关专利 即时焦点 国家知识产权局信息显示,重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司取得一项名为

赛力斯凤凰智创取得电池峰值功率的修正方法相关专利 即时焦点 国家知识产权局信息显示,重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司取得一项名为 - 服务境外游客来华消费全流程 中国银联推出离境退税创新服务

-

今日观点!美锦能源:截至2024年12月31日,公司旗下有汾西太岳、东于煤业、锦富煤业... 美锦能源:截至2024年12月31日,公司旗下有汾西太岳、东于煤业、锦富煤

今日观点!美锦能源:截至2024年12月31日,公司旗下有汾西太岳、东于煤业、锦富煤业... 美锦能源:截至2024年12月31日,公司旗下有汾西太岳、东于煤业、锦富煤 -

内容正在升级改造,请稍后再试! 内容正在升级改造,请稍后再试!

内容正在升级改造,请稍后再试! 内容正在升级改造,请稍后再试! -

瑞银:将长实集团评级上调至买入 目标价升至42.9港元-视焦点讯 【瑞银:将长实集团评级上调至买入目标价升至42 9港元】瑞银发布研报称

瑞银:将长实集团评级上调至买入 目标价升至42.9港元-视焦点讯 【瑞银:将长实集团评级上调至买入目标价升至42 9港元】瑞银发布研报称 -

每日热议!时空科技:筹划发行股份及支付现金的方式购买嘉合劲威控股权 【时空科技:筹划发行股份及支付现金的方式购买嘉合劲威控股权】时空科

每日热议!时空科技:筹划发行股份及支付现金的方式购买嘉合劲威控股权 【时空科技:筹划发行股份及支付现金的方式购买嘉合劲威控股权】时空科 -

五洲新春:五洲控股拟减持2.73% 五洲新春(603667)公告,控股股东之一致行动人五洲控股计划在2025年11

五洲新春:五洲控股拟减持2.73% 五洲新春(603667)公告,控股股东之一致行动人五洲控股计划在2025年11 -

热消息:爬了一天山体力不支,两名老人登山迷路被困 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者张晓鹏如今,登山成为许多人亲近自然、释放压力

热消息:爬了一天山体力不支,两名老人登山迷路被困 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者张晓鹏如今,登山成为许多人亲近自然、释放压力 -

最资讯丨PriceSeek重点提醒:万华化学PE装置检修及转产动态 10月10日,山东万华化学,产能45万吨全密度装置转产7042;产能35万吨HD

最资讯丨PriceSeek重点提醒:万华化学PE装置检修及转产动态 10月10日,山东万华化学,产能45万吨全密度装置转产7042;产能35万吨HD -

中环环保龙虎榜数据(10月10日)_今日聚焦 中环环保龙虎榜数据(10月10日)

中环环保龙虎榜数据(10月10日)_今日聚焦 中环环保龙虎榜数据(10月10日) -

当前资讯!PriceSeek提醒:东营华联丙烯报价下调 10月10日,东营华联石油化工厂有限公司丙烯最新报价下调,出厂自提价较

当前资讯!PriceSeek提醒:东营华联丙烯报价下调 10月10日,东营华联石油化工厂有限公司丙烯最新报价下调,出厂自提价较 -

焦点关注:降雨再续,北京本轮秋雨何时休? 国庆中秋假期后期开始,一场“超长秋雨”突袭北京,带来大幅降温。北京

焦点关注:降雨再续,北京本轮秋雨何时休? 国庆中秋假期后期开始,一场“超长秋雨”突袭北京,带来大幅降温。北京 -

生意社:威特化工顺丁橡胶装置重启运行|播报 山东威特化工有限公司5万吨 年高顺顺顺丁橡胶装置于2025年9月5日起停车

生意社:威特化工顺丁橡胶装置重启运行|播报 山东威特化工有限公司5万吨 年高顺顺顺丁橡胶装置于2025年9月5日起停车

热门资讯

-

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农...

浙江打造乡村振兴智库“最强大脑”——浙大新农院携手浙江省新时代乡村研究院共建... 2025年10月8日下午,浙江大学新农... -

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天...

王者荣耀全国大赛首次开放教练语音,让比赛战术更易懂! “即便我老爸平时不玩游戏,但今天... -

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假...

益禾堂双节营销新打法:“小红杯”破圈,茶饮+文旅激活假日消费 国家税务总局数据显示,国庆中秋假... -

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临...

三重平衡新解:北京山谷为80后打造“通勤+带娃+养老”全能山居 在现代都市生活中,80后一代正面临...

观察

图片新闻

-

国庆中秋假期 全国铁路发送旅客2.13亿人次 记者从中国国家铁路集团有限公司(...

国庆中秋假期 全国铁路发送旅客2.13亿人次 记者从中国国家铁路集团有限公司(... -

每日看点!2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情 2025年10月11日首衡高碑店国际农产...

每日看点!2025年10月11日首衡高碑店国际农产品交易中心价格行情 2025年10月11日首衡高碑店国际农产... -

三亚:椰风海韵醉游人 当前热门 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,...

三亚:椰风海韵醉游人 当前热门 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,... -

“十四五”期间 全国累计改造城镇老旧小区24万多个-每日速读 今天(10月11日)上午10时,国新办...

“十四五”期间 全国累计改造城镇老旧小区24万多个-每日速读 今天(10月11日)上午10时,国新办...

精彩新闻

-

新华社权威速览·非凡“十四五”| 普惠·基础·兜底:民政事业五年成绩单来了! 快看点 十四五时期是民政事业发展具有重要...

新华社权威速览·非凡“十四五”| 普惠·基础·兜底:民政事业五年成绩单来了! 快看点 十四五时期是民政事业发展具有重要... -

新华社权威快报 | 非车险“报行合一”落地 通知规范了相关产品的开发使用,强...

新华社权威快报 | 非车险“报行合一”落地 通知规范了相关产品的开发使用,强... -

解锁婴儿肌回归术!胶原“充电宝”薇瑟拉黄金微针太懂嫩肌 谁没羡慕过婴儿的脸蛋?指尖轻轻一...

解锁婴儿肌回归术!胶原“充电宝”薇瑟拉黄金微针太懂嫩肌 谁没羡慕过婴儿的脸蛋?指尖轻轻一... -

实时:金融监管总局加强非车险业务监管:聚焦非车险领域经营不规范、非理性竞争等问题 金融监管总局加强非车险业务监管:...

实时:金融监管总局加强非车险业务监管:聚焦非车险领域经营不规范、非理性竞争等问题 金融监管总局加强非车险业务监管:... -

新华访谈 | 深海点火是怎么做到的?-聚看点 10月9日上午,第十五届全国运动会...

新华访谈 | 深海点火是怎么做到的?-聚看点 10月9日上午,第十五届全国运动会... -

社保基金投资运营持续稳健 2024年收益率为8.1%|每日热讯 全国社会保障基金理事会近日发布的...

社保基金投资运营持续稳健 2024年收益率为8.1%|每日热讯 全国社会保障基金理事会近日发布的... -

小摩上调美国铝业目标价至34美元 摩根大通将美国铝业的目标价从27美...

小摩上调美国铝业目标价至34美元 摩根大通将美国铝业的目标价从27美... - 践行养老金融使命 专业护航幸福养老——民生银行广州分行加快推动养老体系建设 粤港澳大湾区作为中国经济活跃区域...

-

每日精选:博盈特焊(301468.SZ):向有色金属企业提供堆焊锅炉水冷壁、堆焊水套板等... 格隆汇10月10日丨博盈特焊(301468...

每日精选:博盈特焊(301468.SZ):向有色金属企业提供堆焊锅炉水冷壁、堆焊水套板等... 格隆汇10月10日丨博盈特焊(301468... -

生意社:10月10日潍坊曜和化工溴素报价暂稳 10月10日潍坊曜和化工溴素报价至27...

生意社:10月10日潍坊曜和化工溴素报价暂稳 10月10日潍坊曜和化工溴素报价至27... -

2026年考研10月16日起报名,烟台发布报考点网报公告 齐鲁晚报·齐鲁壹点李楠楠10月9日...

2026年考研10月16日起报名,烟台发布报考点网报公告 齐鲁晚报·齐鲁壹点李楠楠10月9日... -

钢铁板块震荡拉升,武进不锈触及涨停 钢铁板块震荡拉升,武进不锈触及涨停

钢铁板块震荡拉升,武进不锈触及涨停 钢铁板块震荡拉升,武进不锈触及涨停 -

无需远行,让身心抵达愉悦之境 ASICS亚瑟士研究证实,每日15分钟运动比养生度假更提神 【2025年10月10日,中国上海】在生...

无需远行,让身心抵达愉悦之境 ASICS亚瑟士研究证实,每日15分钟运动比养生度假更提神 【2025年10月10日,中国上海】在生... -

88VIP中秋放大招!1元起抢名酒、万豪喜来登入住礼,权益升级不停步 中秋佳节消费市场迎来升温,作为国...

88VIP中秋放大招!1元起抢名酒、万豪喜来登入住礼,权益升级不停步 中秋佳节消费市场迎来升温,作为国... -

焦点日报:兴业证券许清春:积极拥抱指数化的大趋势,加快买方投顾转型 2024年9月24日,中国资本市场迎来...

焦点日报:兴业证券许清春:积极拥抱指数化的大趋势,加快买方投顾转型 2024年9月24日,中国资本市场迎来... -

国内项目双传捷报 海外项目高效运营 酒钢1780mm热连轧改造项目冲刺收官...

国内项目双传捷报 海外项目高效运营 酒钢1780mm热连轧改造项目冲刺收官... -

宝马mini怎么样值得买吗 【宝马mini怎么样值得买吗】在选择...

宝马mini怎么样值得买吗 【宝马mini怎么样值得买吗】在选择... -

泡泡玛特盘中涨超4% 大摩看好公司销售势头持续 焦点速看 泡泡玛特盘中涨超4%大摩看好公司销...

泡泡玛特盘中涨超4% 大摩看好公司销售势头持续 焦点速看 泡泡玛特盘中涨超4%大摩看好公司销... -

源自福田汽车启明星平台 奥铃纯电轻卡新作正式命名“奥铃极电” 近日,福田奥铃正式揭晓了基于福田...

源自福田汽车启明星平台 奥铃纯电轻卡新作正式命名“奥铃极电” 近日,福田奥铃正式揭晓了基于福田... -

即时焦点:新华社快讯:“十四五”期间我国完成特殊困难老年人家庭适老化改造224万户 新华社快讯:民政部部长陆治原10月...

即时焦点:新华社快讯:“十四五”期间我国完成特殊困难老年人家庭适老化改造224万户 新华社快讯:民政部部长陆治原10月... -

艾洛设计|坐落于上海的都市心灵栖所 办公空间常被简化为效率与任务执行...

艾洛设计|坐落于上海的都市心灵栖所 办公空间常被简化为效率与任务执行... -

焦点消息!港股饮料股盘中拉升!古茗涨超11%,蜜雪集团涨超5.5%,沪上阿姨、茶百道... 格隆汇10月10日|港股饮料股盘中拉...

焦点消息!港股饮料股盘中拉升!古茗涨超11%,蜜雪集团涨超5.5%,沪上阿姨、茶百道... 格隆汇10月10日|港股饮料股盘中拉... -

焦点观察:阿尔法罗密欧Q4多少钱一辆车 【阿尔法罗密欧Q4多少钱一辆车】阿...

焦点观察:阿尔法罗密欧Q4多少钱一辆车 【阿尔法罗密欧Q4多少钱一辆车】阿... -

xrv的致命缺点是什么|焦点精选 【xrv的致命缺点是什么】在选购汽...

xrv的致命缺点是什么|焦点精选 【xrv的致命缺点是什么】在选购汽... -

快资讯:国银金租获批在境外发行不超过10亿美元二级资本债券 同时,深圳金融监管局要求国银金租...

快资讯:国银金租获批在境外发行不超过10亿美元二级资本债券 同时,深圳金融监管局要求国银金租... -

三亚:椰风海韵醉游人-报资讯 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,...

三亚:椰风海韵醉游人-报资讯 10月8日,三亚湾海滩上游人如织,... -

全国秋茧集中上市 本周,继续处于全国秋茧上市集中阶...

全国秋茧集中上市 本周,继续处于全国秋茧上市集中阶... -

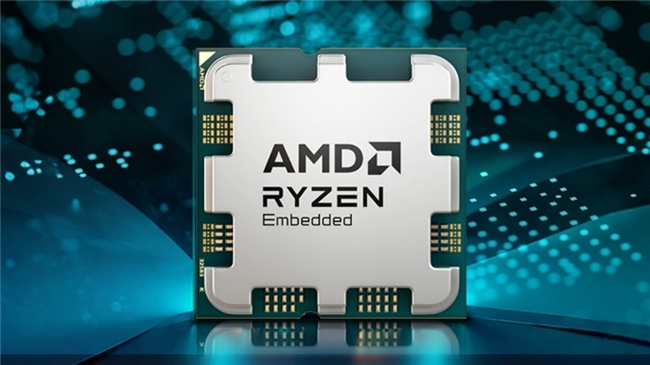

AMD 锐龙嵌入式 9000 系列为工业计算与自动化带来下一代性能和效率 工业计算正在快速演进,随之对平衡...

AMD 锐龙嵌入式 9000 系列为工业计算与自动化带来下一代性能和效率 工业计算正在快速演进,随之对平衡... -

[快讯]蓝思科技470万限售股10月17日解禁|今日热门 CFi CN讯:蓝思科技(股票代码:3...

[快讯]蓝思科技470万限售股10月17日解禁|今日热门 CFi CN讯:蓝思科技(股票代码:3... -

23只新基金昨日集中开售|即时焦点 从债券型基金来看,定档月内发行的...

23只新基金昨日集中开售|即时焦点 从债券型基金来看,定档月内发行的... -

2025国门之巅国际街舞联赛全球总决赛10月登陆宁波北仑 全球顶尖Breaking舞者齐聚对决。记...

2025国门之巅国际街舞联赛全球总决赛10月登陆宁波北仑 全球顶尖Breaking舞者齐聚对决。记... -

wey魏派越野车多少钱 每日动态 【wey魏派越野车多少钱】近年来,...

wey魏派越野车多少钱 每日动态 【wey魏派越野车多少钱】近年来,... -

宝马523li 观热点 【宝马523li】宝马523li是宝马品牌...

宝马523li 观热点 【宝马523li】宝马523li是宝马品牌... -

即时看!天津开展不动产信托财产登记试点 本报讯【记者马翀】近日,天津市地...

即时看!天津开展不动产信托财产登记试点 本报讯【记者马翀】近日,天津市地... -

“三亚十大乡村特色美食”新鲜出炉! 三亚新闻网10月10日消息(三亚传媒...

“三亚十大乡村特色美食”新鲜出炉! 三亚新闻网10月10日消息(三亚传媒... -

宝马325li落地多少钱宝马325落地价多少 【宝马325li落地多少钱宝马325落地...

宝马325li落地多少钱宝马325落地价多少 【宝马325li落地多少钱宝马325落地... -

如何在期货交易中应用市场心理学原理? 在期货交易中,市场心理学原理的应...

如何在期货交易中应用市场心理学原理? 在期货交易中,市场心理学原理的应... -

宝马1系列_最新资讯 【宝马1系列】作为宝马品牌中定位...

宝马1系列_最新资讯 【宝马1系列】作为宝马品牌中定位... -

如何通过银行的市场研究把握投资机会? 在金融市场中,投资者都希望能找到...

如何通过银行的市场研究把握投资机会? 在金融市场中,投资者都希望能找到... -

海翔药业:累计回购公司股份441万股 海翔药业:累计回购公司股份441万股

海翔药业:累计回购公司股份441万股 海翔药业:累计回购公司股份441万股 -

[快讯]湖南白银13176万限售股10月16日解禁-今热点 CFi CN讯:湖南白银(股票代码:0...

[快讯]湖南白银13176万限售股10月16日解禁-今热点 CFi CN讯:湖南白银(股票代码:0... -

冲上热搜!这种月饼,彻底火了!|关注 冲上热搜!这种月饼,彻底火了!

冲上热搜!这种月饼,彻底火了!|关注 冲上热搜!这种月饼,彻底火了! -

每日信息:两年了 加沙还要等多久 两年前的10月7日,战火点燃加沙。...

每日信息:两年了 加沙还要等多久 两年前的10月7日,战火点燃加沙。... -

【报资讯】华电再投20万吨绿色甲醇项目! 华电再投20万吨绿色甲醇项目!,氢...

【报资讯】华电再投20万吨绿色甲醇项目! 华电再投20万吨绿色甲醇项目!,氢... -

观点:探寻广西车企深耕东南亚密码 第22届中国—东盟博览会上,“柳州...

观点:探寻广西车企深耕东南亚密码 第22届中国—东盟博览会上,“柳州... -

热议:“消费券+赛事” 河南优化供给点燃群众体育消费热情 该公司在河南有9家运动服饰、器材...

热议:“消费券+赛事” 河南优化供给点燃群众体育消费热情 该公司在河南有9家运动服饰、器材... -

头条焦点:贵阳高新区12家企业入选!贵州省2025年创新型中小企业(第一批)认定名单出炉 近日,贵州省工业和信息化厅公布了...

头条焦点:贵阳高新区12家企业入选!贵州省2025年创新型中小企业(第一批)认定名单出炉 近日,贵州省工业和信息化厅公布了... -

生意社:10月9日上饶市朗青矿业碳酸钙价格稳定 10月9日上饶市朗青矿业有限公司碳...

生意社:10月9日上饶市朗青矿业碳酸钙价格稳定 10月9日上饶市朗青矿业有限公司碳... -

耐盐菌种商品报价动态(2025-10-08)-看点 交易商品牌 产地交货地最新报价耐...

耐盐菌种商品报价动态(2025-10-08)-看点 交易商品牌 产地交货地最新报价耐... -

焦点热讯:生意社:10月9日上海期货交易所期锡库存5851吨 2025年10月9日上海期货交易所期锡...

焦点热讯:生意社:10月9日上海期货交易所期锡库存5851吨 2025年10月9日上海期货交易所期锡...